Am 14. Dezember 1900 stellte Max Planck in Berlin die Idee der Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung der Fachwelt vor. Dieser Tag gilt heute unter Physikern als Geburtsstunde der Quantentheorie. Dieser Artikel gibt eine kurze Einführung in Plancks Entdeckung und ihre Bedeutung, die noch heute ungebrochen ist. Darüber hinaus gehe ich auf Plancks Beziehungen zu Kiel und Schleswig-Holstein ein.1Dieser Artikel basiert auf Vorträgen für die Öffentlichkeit, die ich seit 2008 in Schleswig-Holstein, insbesondere im Rahmen der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft, gehalten habe. Viele Abbildungen sind dem Vortrag entnommen.

Die mysteriöse Quantenwelt

Im Mikrokosmos ist alles anders. Elektronen können gleichzeitig Teilchen und Welle sein. Außerdem können sie gleichzeitig an verschiedenen Orten im Raum sein. Diese und ähnliche Behauptungen finden sich häufig in den Medien und dienen als Beleg dafür, wie „mysteriös‘‘ und unverständlich es im Mikrokosmos zugeht. Aber stimmt das überhaupt? Ist das Verhalten von Elektronen und anderen Elementarteilchen wirklich so rätselhaft?

Nein, das ist es nicht. Das Verhalten der Materie im Mikrokosmos wurde in den letzten 100 Jahren sehr genau untersucht und durch zahllose Experimente präzise aufgeklärt. Die Experimente werden dabei durch die Theorie der Mikrowelt – die Quantenmechanik – aufs Genaueste reproduziert. Umgekehrt hat die Quantenmechanik eine Vielzahl von Vorhersagen gemacht, die erst (z. T. viel) später experimentell verifiziert werden konnten. Dazu gehören die Antimaterie, das Higgs-Boson oder die Bose-Einstein-Kondensation.

Abbildung 1 zeigt das Verhalten eines Elektrons, wenn es auf ein undurchdringliches Hindernis mit Abmessungen im Nanometerbereich (ein Millionstel Meter, also 1 nm = 0.000,000,001 Meter) trifft. Das Elektron fällt von oben ein und wird teilweise vom Hindernis reflektiert – dabei interferiert es mit sich selbst – und teilweise propagiert es vorwärts durch Lücken im Hindernis. Das Zeitverhalten dieses Vorganges lässt sich mit Hilfe der Schrödingergleichung genau berechnen, das zugehörige Video (Abbildung 1 zeigt einen Schnappschuss daraus) ist hier zu finden: https://vimeo.com/416046798/d996570b9e.

Während die mathematische Beschreibung der Quantenphänomene (z. B. durch die Schrödingergleichung oder die Dirac-Gleichung) außerordentlich erfolgreich ist, erweist sich die Interpretation der Ergebnisse häufig als schwierig. Das mathematisch vorhergesagte Verhalten – wie etwa in Abbildung 1 – widerspricht unserer Alltagserfahrung und Intuition. Die wichtigsten Schlussfolgerungen über die Quantenwelt aus diesem Beispiel sind:

- Zum einen kann sich das Elektron im Raum ausdehnen, auseinander fließen und Hindernisse umgehen.

- Zum anderen muss man das in der Abbildung gezeigte Verhalten als eine statistische Mittelung über sehr viele wiederholte Experimente betrachten, bei denen das Elektron jedes mal einen anderen Weg geht, der nicht vorhersagbar ist.

Quantenphysik heute: Goldgrube für die Forschung und Grundlage der Nanotechnologie

Am 4. Oktober 2022 wurde der Nobelpreis für Physik verliehen – für Experimente auf dem Gebiet der Quantenverschränkung und Quanteninformation. Wie so oft in den letzten Jahren wurden Arbeiten auf dem Gebiet der Quantenphysik gewürdigt, seit Plancks Entdeckung betraf das die Mehrzahl der Physik-Nobelpreise. Bemerkenswert ist, dass es sich dabei nicht nur um Arbeiten auf einem kleinen Teilgebiet der Fachwissenschaft handelt.

Im Gegenteil, es sind Forschungsergebnisse in einer Vielzahl von Gebieten – von der Festkörperphysik, zur Atomphysik, Nanotechnologie, Elementarteilchenphysik oder Kosmologie. Aber auch viele Entdeckungen in der Chemie beruhen auf der Quantenmechanik, die damit heute zur Grundlage der modernen Naturwissenschaften geworden ist.

Angesichts der langen Zeit, die seit Plancks Entdeckung vergangen ist, ist es nicht alltäglich, dass daraus noch immer neue Entdeckungen und praktische Anwendungen entstehen. Und tatsächlich ist die Quantentheorie nicht nur für die Grundlagenforschung wichtig. Nein, viele praktische Anwendungen und technische Geräte, die längst unseren Alltag bestimmen, sind daraus entstanden. Neben elektronischen Geräten wie Computer und Smartphone zählen dazu auch der Laser und alle elektrischen Geräte, in denen mittels Stromfluss durch Elektronen elektrische Arbeit verrichtet wird.

Natürlich war weder diese Umwälzung der Wissenschaft noch die Revolution auf dem Gebiet der Technik zur Zeit, als Planck sich mit Physik zu beschäftigen begann, in irgendeiner Weise zu erwarten gewesen. Im Gegenteil, Ende des 19. Jahrhunderts hielten die meisten Wissenschaftler die Physik für weitestgehend abgeschlossen. Es ist daher von besonderem Interesse, sich die damalige Zeit und das Umfeld, in dem Planck seine Forschungen betrieb, etwas genauer anzuschauen.

“Theoretische Physik nähere sich der Vollendung, die etwa die Geometrie seit Jahrhunderten erreicht hat.”

“Wohl gäbe es vielleicht in einem oder anderen Winkel noch ein Stäubchen oder Bläschen zu prüfen und einzuordnen, aber das System als Ganzes stehe ziemlich gesichert da.”

“Ich hege nicht den Wunsch, Neuland zu entdecken, sondern lediglich, die bereits bestehenden Fundamente der physikalischen Wissenschaft zu verstehen, vielleicht auch zu vertiefen.”

Abb. 2: Zitate aus Plancks Erinnerungen über die Antworten seines Münchner Physikprofessors auf Plancks Frage, womit sich ein junger Wissenschaftler wie er beschäftigen solle. Die Auskunft seines Professors war alles andere als ermutigend. Dennoch blieb Planck seinem Wunsch, sich mit Theoretischer Physik zu beschäftigen, treu, wie das untere Zitat verdeutlicht. Naturwiss. 13, 52-59 (1925).

Max Plancks Weg zur Physik

Max Planck wurde am 23. April 1858 in Kiel geboren. Sein Geburtshaus in der Küterstraße 17 existiert nicht mehr. An seiner Stelle steht das Gebäude der ehemaligen HSH-Nordbank. Seine Eltern waren der Professor der Rechtswissenschaften Johannes Julius Wilhelm von Planck (1817 – 1900) und dessen zweite Ehefrau Emma, geborene Patzig (1821 – 1914). Planck hatte vier Geschwister. In Kiel besuchte der junge Max die Gelehrtenschule, allerdings nur bis zum Alter von 9 Jahren. Als sein Vater einen Ruf an die Münchner Universität erhielt, siedelte die Familie dorthin um. Die prägenden Einflüsse erhielt Planck also in München, und er schätzte auch die intellektuelle und künstlerische Atmosphäre der Stadt, wie auch die nahe gelegenen Alpen, in denen er Zeit seines Lebens gern Bergtouren unternahm.

In der Schule schienen Plancks Stärken im musischen und philologischen Bereich zu liegen. Im Sommer 1874 legte er ein glänzendes Abitur ab und schwankte lange bei der Wahl des Studienfaches. Er entschied sich schließlich für die Physik und begann ein Studium in München. Dort begeisterte er sich vor allem für Theoretische Physik – ein Gebiet, das allerdings als nicht sehr vielversprechend angesehen wurde. Abbildung 2 auf der vorangegangenen Seite zeigt die Auskunft, die er von seinem Münchner Hochschul-Professor Philipp von Jolly erhielt: Die Theoretische Physik sei abgeschlossen und er solle besser die Finger davon lassen. Planck ließ sich jedoch nicht entmutigen und setzte sich das bescheidene Ziel, „die … Fundamente der physikalischen Wissenschaft zu verstehen, vielleicht auch noch zu vertiefen.‘‘

1877 ging Planck an die Berliner Universität und hörte dort Vorlesungen bei Hermann von Helmholtz und Gustav Kirchhoff. Besonderes Interesse erregten bei ihm die thermodynamischen Schriften von Rudolf Clausius, insbesondere über die zentrale Rolle des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre und über die Entropie – beides sollte sich für seine späteren Entdeckungen als entscheidend erweisen. Im Sommer 1879 verteidigte er in München seine Dissertationsschrift „Über den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie‘‘, und bereits ein Jahr später erfolgte die Habilitation. Allerdings stellt Planck später ernüchtert fest, dass die Wirkung dieser Schriften in der wissenschaftlichen Gemeinschaft gleich null war.

Nach der Habilitation war Planck zwar Privatdozent, hatte aber keine Anstellung. So kam es für ihn wie eine Erlösung, als er den Ruf auf eine Professur für Theoretische Physik an die Christian-Albrechts-Universität seiner Heimatstadt erhielt. Von 1885 bis 1889 war Planck Professor in Kiel. Hier entstanden wichtige Arbeiten auf dem Gebiet der Thermodynamik. Darüber hinaus konnte Planck mit seiner Jugendfreundin Marie Merck eine Familie gründen. Sie bekamen vier Kinder. Als 1887 Gustav Kirchhoff starb, wurde ein Nachfolger für seine Professur in Berlin gesucht. Die Wahl fiel schließlich auf Max Planck, der 1889 Kiel in Richtung Berlin verließ. An der Berliner Universität blieb Planck bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1926.

Berlin war damals das Zentrum der Wissenschaft, und Planck hatte dort direkten Kontakt zu den führenden Fachkollegen. Als einer der wenigen Vertreter der Theoretischen Physik entwickelte er sich schnell zu einem gefragten Ansprechpartner auf diesem Gebiet. Das was insbesondere beim Problem der Wärmestrahlung der Fall, wie wir in Kürze sehen werden.

Aber kehren wir zunächst noch einmal zurück zur damals vorherrschenden Ansicht der Physiker über ihre Wissenschaft.

Professor Jollys Meinung war durchaus repräsentativ für die Physiker seiner Zeit. Durch die großen Fortschritte in der mathematischen Formulierung der Theoretischen Physik, die durch Maxwells Gleichungen für das elektromagnetische Feld einen Höhepunkt erreicht hatte, schienen alle großen Fragen der Wissenschaft gelöst zu sein. Die Situation ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt: Die drei großen Teilgebiete waren die Mechanik, Elektrodynamik und Thermodynamik, wobei erstere über allen anderen zu thronen schien. Entscheidend dafür war natürlich die Autorität Isaac Newtons. Das ging so weit, dass für Vorgänge in den anderen Teilgebieten mechanische Erklärungen und spezielle „Medien‘‘, wie der Äther oder der Wärmestoff, postuliert wurden. Diese Stoffe haben das Verständnis eher behindert und sind längst in Vergessenheit geraten. In der Abbildung sind auch zwei der „Stäubchen‘‘ gezeigt, die Prof. Jolly möglicherweise im Sinn gehabt hatte: die Strahlung bewegter Körper sowie die Wärmestrahlung.

Aus diesen „Randthemen‘‘ waren nicht einmal 30 Jahre später zwei völlig neue Fachgebiete entstanden – Einsteins Relativitätstheorie bzw. Plancks Quantentheorie – durch die die Physik vollständig umgewälzt wurde. Der Entstehung der Quantentheorie widmen wir uns im nächsten Abschnitt.

Der Eindruck einer „abgeschlossenen Wissenschaft‘‘ hatte sich somit als krasse Fehleinschätzung erwiesen. Die Lehren daraus sind nicht nur für die Physik bedeutsam: In einer aktiven Wissenschaft tun sich immer neue Fragen auf, so dass es nie zu einem „Abschluss‘‘ kommt.

Max Plancks Entdeckung

Große Entdeckungen entstehen häufig an der Berührungsstelle verschiedener Wissenschaften oder Teilgebiete. So auch bei der Quantentheorie, die ihren Ursprung in der theoretischen Erklärung der sogenannten Wärmestrahlung (oder Hohlraum- oder Schwarzkörperstrahlung) hat. Dabei handelt es sich um elektromagnetische Strahlung, die einer thermodynamischen Umgebung ausgesetzt wird, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht befindet. Ein solches Szenario hatte sich Kirchhoff ausgedacht und die Frage gestellt, wie sich denn dabei die Energie der Strahlung auf die verschiedenen Wellenlängen (Farben) verteilen würde. In Kirchhoffs ursprünglichem Gedankenexperiment stand ein Hohlraum mit kleiner Öffnung im Zentrum, in dem Licht lange hin- und herreflektiert wird. Heute wissen wir, dass sich fast alle Körper, bei denen sich eine feste Temperatur eingestellt hat, ähnlich verhalten und die gleiche Strahlung aussenden.

In Abbildung 4 sind sechs unterschiedliche Beispiele gezeigt, darunter eine Metallschmelze, Lava bei einem Vulkanausbruch oder die Oberfläche der Sonne. Alle diese Körper sind offensichtlich sehr heiß und leuchten hell, allerdings mit sehr unterschiedlicher Farbe. Bemerkenswert ist, dass diese Farbe aber vollständig durch die Temperatur des Körpers bestimmt ist und nicht von anderen Eigenschaften abhängt.

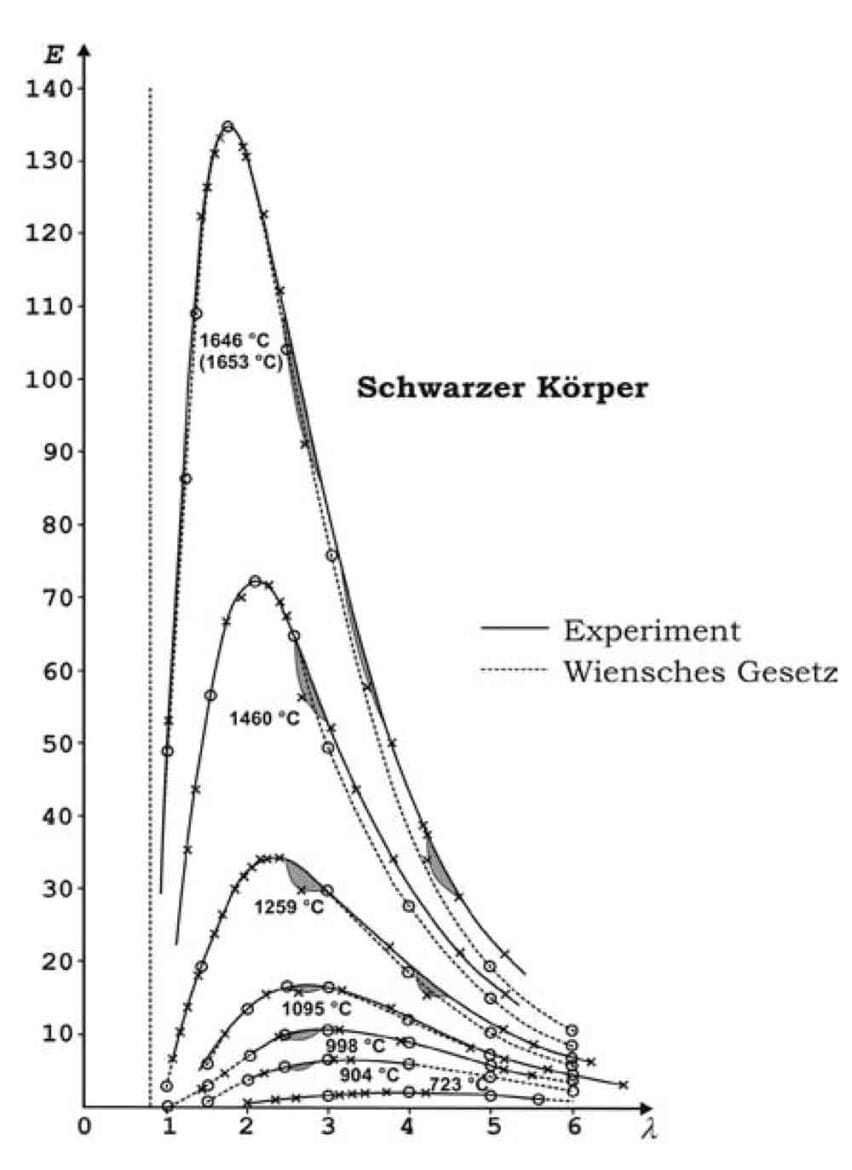

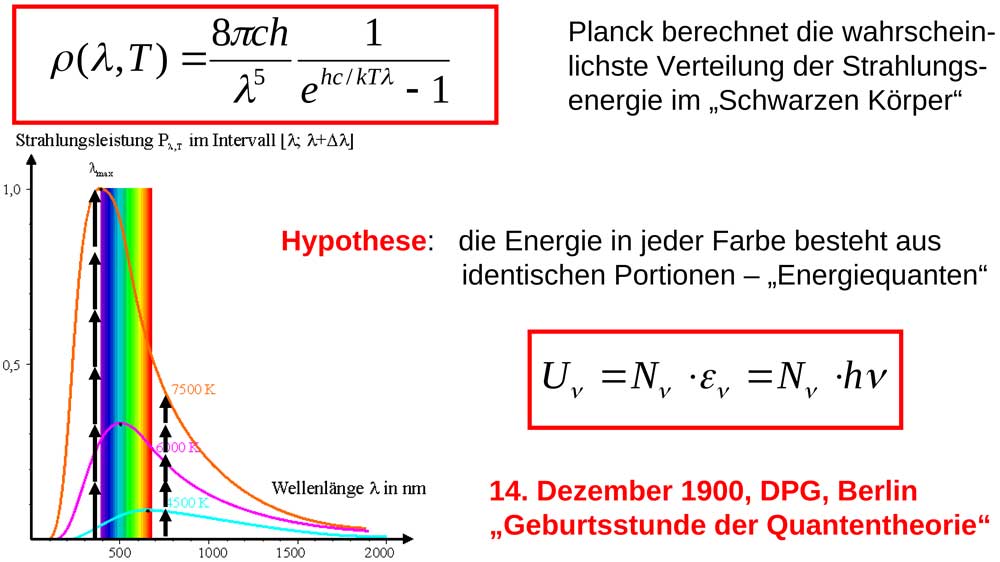

Das Problem bei der Farbe ist allerdings, dass jeder Körper gleichzeitig viele Farben mit unterschiedlicher Helligkeit (Intensität oder Strahlungsleistung) ausstrahlt. Diese Intensitätsverteilung besitzt ein Maximum bei einer Wellenlänge λmax, die somit die Farbe dominiert. Typische Beispiele dieser Kurven sind in Abbildung 5 und Abbildung 6 gezeigt. Dieser Peak muss nicht unbedingt im sichtbaren Bereich des Spektrums liegen (der in Abbildung 6 bunt angedeutet ist), so dass die hellste Farbe oft nicht mit bloßem Auge wahrgenommen werden kann, sondern nur mit einer angepassten Messapparatur. Beispiele für derartige Messungen zeigt Abbildung 5, die 1900 an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin (PTRB) durchgeführt wurden, wobei vor allem die Wellenlängen im Infraroten (Mikrometerbereich) im Fokus standen. Genau diese Messungen waren es, die die Revolution der Physik einleiteten. Wie die Abbildung zeigt, stimmt die Theorie auf den ersten Blick ausgesprochen gut mit den Experimenten überein. Allerdings gibt es signifikante Abweichungen zwischen dem Messdaten (durchgezogene Linien mit den Kreuzen) und der Wienschen Theorie (gestrichelte Linie mit den Kreisen). Die hervorragende Genauigkeit der Messdaten erlaubte nur einen Schluss: Das Wiensche Modell versagt für lange Wellenlängen. Dies war der Auslöser für Plancks Untersuchungen, die ihn schließlich zur korrekten Intensitätsverteilung führten, die in Abbildung 6 oben angegeben ist.

Diese Formel enthält eine neue Konstante h – das Plancksche Wirkungsquantum2Planck gab den Wert h= 6.54 · 10-34W s2 an, der schon erstaunlich nah am heute bekannten Wert 6.626 070 15 · 10-34W s2 liegt. Die Bedeutung dieser Konstanten zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie 2019 zur Grundlage des neuen internationalen Einheitensystems wurde. –, die heute in der ganzen Physik eine fundamentale Rolle spielt und insbesondere in nahezu jeder Gleichung der Quantenmechanik auftritt.

Der Vergleich von Plancks neuem Strahlungsgesetz mit dem Experiment zeigte hervorragende Übereinstimmung, wie die Kollegen der PTRB Planck umgehend mitteilten. Diese Formel hatte Planck auf thermodynamischem Wege gefunden: Er hatte die Entropie der Strahlung berechnet3Wohl niemand außer ihm wäre damals auf diese Idee gekommen. Hier kam ihm die gründliche Beschäftigung mit der Theorie des zweiten Hauptsatzes von Rudolf Clausius zugute. und dabei die bekannten Grenzfälle hoher Frequenzen (Wien) und niedriger Frequenzen (Rayleigh-Jeans) geschickt kombiniert. Allerdings war dieser Weg nicht überzeugend – es fehlte eine physikalisch motivierte Herleitung. Dieser wandte sich Planck im Herbst 1900 zu. Tatsächlich gelang es ihm, seine Strahlungsformel systematisch herzuleiten, wenn er nur eine einzige Annahme machte: Die Energie Uν der Strahlung der Frequenz ν darf nicht beliebige Werte annehmen, sondern nur ganzzahlige Vielfache einer elementaren „Energieportion‘‘ – des Energiequants εν = hν, in das wieder die Planck-Konstante eingeht, siehe auch Abbildung 6. Für Planck war das zunächst nur ein reiner mathematischer Trick, dem er keine tiefere Bedeutung beimessen wollte, denn eine solche Annahme stand im Widerspruch zu Maxwells Elektrodynamik. Dort kommen keinerlei diskrete Werte der Feldenergie vor und Planck hatte nicht vor, die Physik umzukrempeln. Dennoch war ihm von Beginn an klar, dass ihm da wahrscheinlich eine bedeutende Entdeckung gelungen war.4Davon zeugen die Erinnerungen seines Sohns Erwin.

Diese Hypothese der Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung trug Planck seinen Berliner Kollegen auf der Sitzung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, am 14.12. 1900, vor. Die Reaktion allerdings reichte von Gleichgültigkeit bis Ablehnung. Kaum einer seiner Fachkollegen war bereit, Plancks Ergebnis als Beleg für ein Versagen der klassischen Physik anzusehen. Diese Ablehnung hielt sich stabil über viele Jahre. Und noch im Jahr 1911 wurde Wilhelm Wien der Nobelpreis für seine Theorie zugesprochen, die längst durch Plancks Strahlungsgesetz überholt war.

“Für … die Formulierung und Entwicklung der Theorie der Elementar-Quanten.”

“Die Erfahrung musste zunächst eine starke Bestätigung liefern … bevor Plancks Strahlungstheorie akzeptiert werden konnte. Inzwischen erlebte die Theorie einen unerhörten Erfolg.”

“Plancks Strahlungstheorie ist … der bedeutendste Leitstern für die moderne physikalische Forschung. Es wird noch lange dauern, bis die Schätze, die Plancks Genie uns geschenkt hat, erschöpft sein werden.”

Abb. 7: Zitat aus der Würdigung von Plancks Leistung in der Nobelpreis-Urkunde (oben – eine Kopie ist im Kieler Max-Planck-Museum gezeigt) und aus der Begründung durch Prof. A. G. Ekstrand, 1.6. 1920. Planck erhielt die Auszeichnung rückwirkend für 1918.

Erst nach und nach zeigte sich, dass Plancks Quantenhypothese sehr erfolgreich zur Erklärung verschiedener anderer experimenteller Beobachtungen verwendet werden konnte. Dazu zählte der Photoeffekt (Einsteins Erklärung 1905) und das phänomenologische Atommodell von Niels Bohr im Jahr 1913. Erst im Jahr 1919 entschied sich das Nobelkomitee, Planck den Nobelpreis (für 1918) zuzuerkennen, für seine „Theorie der Elementarquanten‘‘, nachdem er bereits mehr als 50 Mal von Fachkollegen vorgeschlagen worden war. Die Begründung des Komitees klingt wie eine Mischung aus Entschuldigung für die Verzögerung und Begeisterung über die erwarteten langfristigen daraus entspringenden Konsequenzen, siehe Abbildung 7. Und tatsächlich hatte das Nobelkomitee völlig recht mit der Erwartung, dass Plancks Entdeckung weit in die Zukunft wirken würde, wie wir bereits einleitend festgestellt hatten.

Quantenmechanik: Die Theorie des Mikrokosmos

Plancks Entdeckung war der Auslöser für eine völlig neue Theorie, die Quantenmechanik, die in den Jahren 1925-1927 entstand. Max Planck hatte selbst keinen Anteil mehr daran, aber er verfolgte alles mit großem Interesse. Die entscheidende Rolle spielen hierbei die neuen mathematischen Grundlagen – die Schrödingergleichung und ihre relativistische Verallgemeinerung, die Dirac-Gleichung. Damit lässt sich das Verhalten von Mikroteilchen, z. B. der Elektronen präzise berechnen. Ein Beispiel für das Verhalten von Elektronen an einem Hindernis hatten wir bereits in Abbildung 1 kennengelernt. Aber genauso gut lassen sich Elektronen in Atomen oder Molekülen behandeln oder Elektronen in Festkörpern oder Nanostrukturen, oder aber das Verhalten von Photonen im Gebiet der Quantenoptik, Protonen und Neutronen in Atomkernen oder Quarks und Gluonen, die bei extrem hohen Energien entstehen. Auf all diesen Gebieten finden auch heute noch intensive Forschungen statt, für die die Quantenmechanik den mathematischen Apparat liefert, der immer wieder im Vergleich mit Experimenten aufs Genaueste bestätigt wurde. Die Ergebnisse sind zum Teil sehr komplex und können hier nicht näher dargestellt werden.

Die Quantenmechanik, die durch Plancks Entdeckung ausgelöst wurde, hat die Wissenschaft des Mikrokosmos in kürzester Zeit vollständig umgekrempelt. Dies war nach den ersten Entdeckungen in den Jahren 1925-1927 nicht mehr allzu überraschend. Viel weniger konnte man allerdings erwarten, dass die Quantenphysik auch auf kosmischen Längenskalen eine entscheidende Rolle spielt.

Plancks Strahlungsgesetz auf galaktischen Skalen

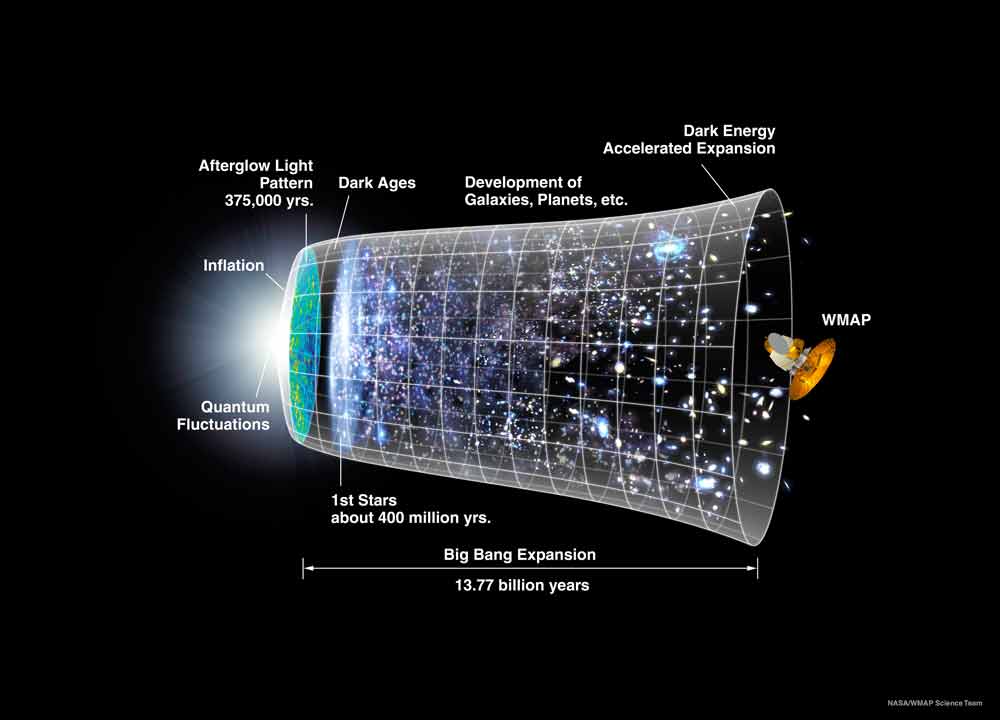

Aktuelle astronomische Beobachtungen belegen, dass sich das Universum kontinuierlich ausdehnt, und zwar in alle Richtungen und überall im Weltall. Daraus folgt, dass es in der Vergangenheit kleiner gewesen sein muss. Wenn diese Ausdehnung ohne Unterbrechung erfolgt ist, muss das Universum vor langer Zeit in einem sehr kleinen Raumbereich konzentriert gewesen sein, wo es nicht nur extrem dicht, sondern auch extrem heiß gewesen sein muss. Was der Auslöser der dann folgenden Expansion war, ist nicht genau bekannt, aber die meisten Wissenschaftler gehen von einer gigantischen Explosion aus – dem „Urknall‘‘.

Im Moment des Urknalls bestand die Materie aufgrund der enormen Dichte und Temperatur nur aus den elementaren Grundbausteinen: Quarks, Gluonen, Leptonen und ihren Antiteilchen. Dazu gab es eine gewaltige Zahl von Photonen (Strahlungsquanten). Diese Photonen waren weit entfernt vom Gleichgewicht und änderten ihre Eigenschaften ständig, da sie häufig mit den geladenen Materieteilchen Stöße ausführten. Wäre die Materie elektrisch neutral, dann wären die Photonen schnell ins Gleichgewicht gekommen und würden ihre Eigenschaften nicht mehr ändern. Man könnte dann erwarten, dass für sie das Planck-Gesetz Gültigkeit besitzt: Ihre Intensitätsverteilung über die Frequenzen sollte ein Maximum besitzen, das nur durch die Temperatur (des Universums an der jeweiligen Stelle zu dieser Zeit) bestimmt ist, vgl. Abbildung 6. Und tatsächlich war das Universum schon kurz nach dem Urknall in einen neutralen Zustand übergegangen. Der Grund ist, dass die fortgesetzte Expansion zu einer raschen Abkühlung führte. Dabei entstanden die heutigen Atomkerne und aus Atomkernen und Elektronen elektrisch neutrale Atome. Kosmologische Modelle legen nahe, dass dies etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall erfolgt sein sollte, als das Universum sich auf ca. 3.000 Grad Kelvin abgekühlt hatte. Dies bedeutet, dass auch heute noch Photonen im Weltall unterwegs sein müssten, die seit dieser Zeit keine Störung ihrer Planckverteilung durch Stöße erfahren haben.

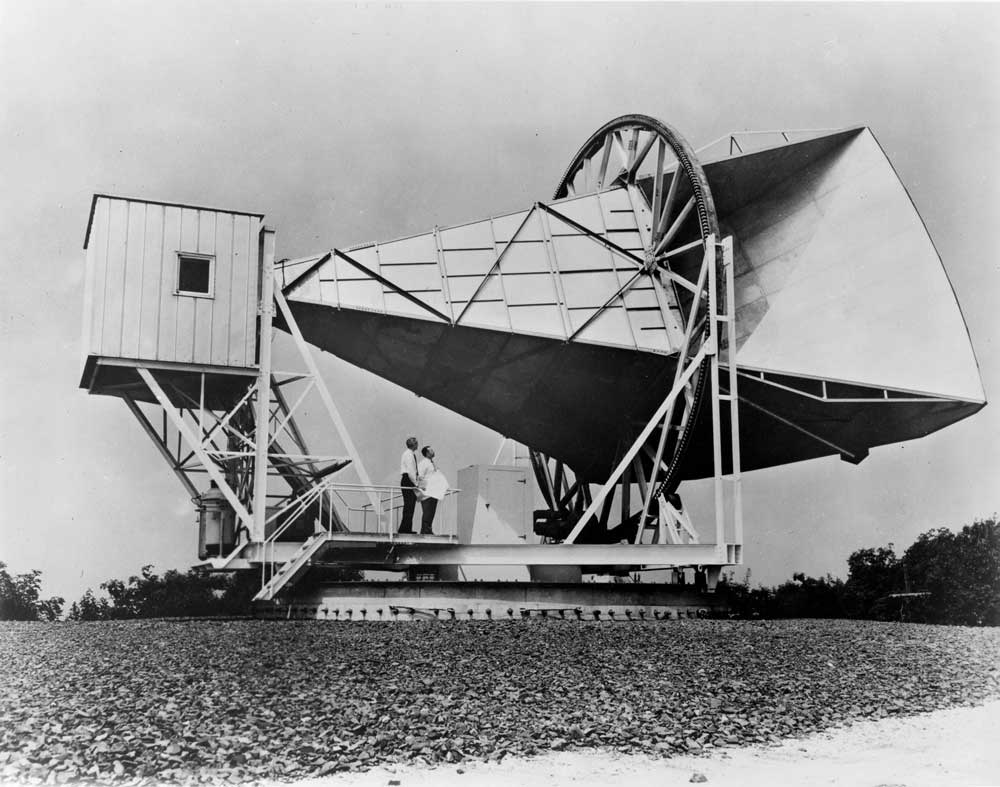

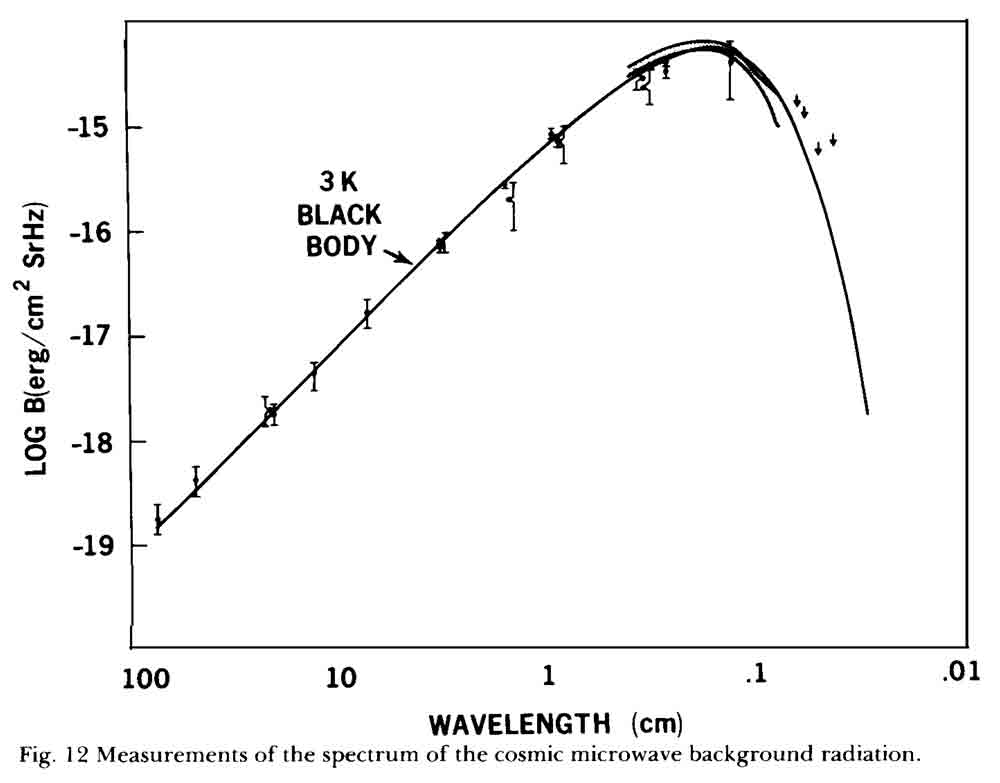

Und tatsächlich gelang es 1964 Penzias und Wilson, diese „Kosmische Hintergrundstrahlung‘‘ (CMB) mit Radioteleskopen aufzufangen. Das von ihnen gemessene Strahlungsspektrum ist in Abbildung 9 abgebildet. Man erkennt deutlich, dass die Messpunkte sehr gut auf der durchgezogenen Linie – der Planck-Kurve – liegen. Das Maximum der Kurve lässt auf eine Temperatur von etwa 3 Grad Kelvin schließen. Und tatsächlich sollte sich durch die fortgesetzte Expansion des Universum seit 400.000 Jahren nach dem Urknall bis zur Gegenwart um einen Faktor 1.000 abgekühlt haben. Für theoretische Vorarbeiten zur kosmischen Hintergrundstrahlung erhielt Jim Peebles den Physik-Nobelpreis 2019.

Natürlich lag die Idee nahe, den CMB noch genauer zu vermessen. Dafür wurde eine Serie von Satelliten-Missionen mit immer höherer Messgenauigkeit durchgeführt. Die letzte Mission – der Planck-Satellit – lieferte erstaunliche Resultate. Die CMB-Strahlung ist unglaublich isotrop: Aus allen Richtungen kommt Strahlung mit der selben Temperatur; Abweichungen sind erst in der 6. Stelle feststellbar! Und auch diese Abweichungen lassen sich genau analysieren und liefern wichtige Informationen über die Materieverteilung im Universum und ihre Entstehungsgeschichte.

Auch für die Entdeckung der (sehr schwachen) Anisotropie der CMB-Strahlung gab es einen Nobelpreis: 2006 für John C. Mather und George F. Smoot. Damit hat Plancks Entdeckung nicht nur zu einer Revolution der Physik des Mikrokosmos geführt, sondern auch ein völlig neues Verständnis des Universums und seiner Entstehung ermöglicht.

Max Plancks Leben und Verdienste

Nachdem wir uns mit Plancks wissenschaftlichen Leistungen beschäftigt haben, wollen wir uns nur kurz seiner Familie und seiner gesellschaftlichen Stellung zuwenden. Aus Plancks Familie, die er während seiner Professur in Kiel gründete, gingen vier Kinder hervor – die Söhne Karl (geb. 1888) und Erwin (geb. 1893), sowie die Zwillingstöchter Emma und Grete (geb. 1889).

Das gemeinsame Familienglück war allerdings nicht von langer Dauer. Bereits 1909 verstarb seine Frau Marie nach langer Krankheit im Alter von nur 48 Jahren. Für Planck war das ein schwerer Schlag, und er musste sich fortan allein um die Kinder kümmern. 1911 heiratete er ein zweites Mal – Margarete (Marga, 1882-1949) von Hoeßlin, mit der er 1911 einen gemeinsamen Sohn Hermann (er verstarb 1954) bekam. Allerdings folgten bald die nächsten Schicksalsschläge: Sohn Karl fiel im ersten Weltkrieg vor Verdun. Ein Jahr später starb Tochter Grete nur wenige Tage nach der Geburt ihrer ersten Tochter. Nur zwei Jahre später verstarb auch Tochter Grete bei der Geburt ihrer Tochter. Es ist kaum vorstellbar, wie Planck diese Schläge wegstecken konnte, wohl durch eine Mischung aus Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl. Doch sicher spielte auch der Erfolg seiner Forschungen und sein stark gewachsenes Ansehen eine wichtige Rolle. Aber auch den Tod seines zweiten Sohnes, Erwin, musste Planck miterleben. Er gehörte zum Kreis der Attentäter des 20. Juli 1944. Plancks Gnadengesuche an Hitler, Himmler und Göring halfen nicht: Erwin wurde im Januar 1945 hingerichtet.

Im Zweiten Weltkrieg musste Planck wegen der Bombenangriffe Berlin verlassen. Im März 1943 zog er nach Rogätz, bei Magdeburg. Dort blieb er bis kurz vor Kriegsende, als er von alliierten Soldaten zu Bekannten nach Göttingen gebracht wurde, wo er bis zu seinem Tod, am 4.10.1947 lebte.

Plancks Aktivitäten (Auswahl)

- ständiger Sekretär der preußischen Akademie der Wissenschaften (1921/38)

- Rektor der Berliner Universität (1913/14)

- wiederholt Vorsitzender der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

- Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (1930/36)

- einziger Deutscher auf der Feier Anlässlich des 300. Geburtstages von Isaac Newton in London 1946

- Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (1945/46), ermöglichte damit den Neuaufbau der deutschen Wissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg

- Einer der führenden und angesehensten Wissenschaftler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Abb. 11: Auswahl von Plancks Aktivitäten und Verdiensten in der Wissenschaft

Plancks Ansehen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft war sehr hoch. Insbesondere seit der Verleihung des Nobelpreises war er zum einflussreichsten deutschen Wissenschaftler geworden. Planck engagierte sich aktiv in vielen Organisationen. Er war Rektor der Berliner Universität, mehrmals Vorsitzender der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Eine Auswahl seiner Aktivitäten ist in Abbildung 11 auf dieser Seite oben zusammengestellt. Nach dem Ersten Weltkrieg wirkte er aktiv in der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft mit, aus der später die heutige Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hervorging. Nach seiner Emeritierung 1926 war Planck viel in Deutschland und im Ausland mit Vorträgen über wissenschaftliche Probleme unterwegs, mit denen er ein breites Publikum erreichte.

Aber auch international genoss Planck hohes Ansehen und bemühte sich nach dem Ersten Weltkrieg um die Wiederherstellung der Forschungskontakte. Auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges setzte sich Planck für eine Wiederbelebung der Deutschen Wissenschaft ein. Insbesondere unterstützte er den Wiederaufbau der Kaiser-Wilhelm Gesellschaft (KWG), deren kommissarischer Präsident er wurde. Von seinem hohen Ansehen im Ausland zeugt auch, dass er als einziger in Deutschland verbliebener Wissenschaftler im Jahr 1946 nach London zu den Feierlichkeiten des 300. Geburtstages von Isaac Newton eingeladen wurde. Als die Amerikaner einer Weiterführung der KWG unter dem alten Namen ihre Unterstützung versagten, willigte Planck ein, dass die Gesellschaft künftig seinen Namen tragen sollte. Das erwies sich als Glücksfall für die deutsche Wissenschaft, denn die Max-Planck-Gesellschaft hat sich inzwischen zu einer der leistungsstärksten Forschungsorganisationen weltweit entwickelt.

Max Planck-Würdigung in Kiel

“… betrachte ich doch Kiel als meine

Abb. 12: Max Planck hat sich wiederholt zu seiner Heimatstadt Kiel bekannt. Dieses Zitat stammt aus seinem Lebenslauf, anlässlich der Nobelpreis-Verleihung 1920.

eigentliche Heimat und fühle mich

auch heute noch als Schleswig-Holsteiner.”

Max Planck verbrachte die ersten neun Jahre seines Lebens in Kiel und kehrte später für weitere vier Jahre als Professor zurück an die Universität seiner Heimatstadt. Die Schulzeit und die Anfangsjahre des Studiums absolvierte er in München, und seit 1889 wirkte er in Berlin, wo ihm auch seine wichtigsten Entdeckungen gelangen. Ist Kiel also nur eine unwichtige Episode in seinem Lebenslauf, wie nicht wenige Wissenschaftler und Politiker in Deutschland meinen?

Die Antwort darauf hat Max Planck selbst an verschiedenen Stellen gegeben. Abbildung 12 enthält eine deutliche Aussage, die Planck an prominenter Stelle – anlässlich der Nobelpreisverleihung − gemacht hat. Zeit seines Lebens hielt er engen Kontakt zu Verwandten, Freunden und Bekannten in Kiel und Schleswig-Holstein. Das letzte Mal besuchte er Kiel im Jahr 1944, als ihm die Universität die Würde eines Ehrensenators verlieh. Im Jahr 1947 zeichnete ihn die Stadt Kiel mit der Würde eines Ehrenbürgers aus. Außerdem gibt es in Kiel eine Max-Planck-Straße und eine Max-Planck-Schule.

Politik und Wissenschaft in Schleswig-Holstein und darüber hinaus erinnern sich an Planck vor allem, wenn wieder ein Jubiläum ansteht. So wurde zum 100. Geburtstag in Kiel Plancks gedacht und dabei ein schöner Gedenkstein an der Stelle seines Geburtshauses in der Küterstraße eingeweiht, den Erwin Scheerer geschaffen hat. Fünfzig Jahre später gedachten Stadt, Universität und die Kieler Physiker Plancks zum 150. Geburtstag. Ein Highlight außerhalb der Jubiläumsfeiern ist ein neues Denkmal im Ratsdienergarten, das durch die Kieler Rotary Clubs gestiftet wurde. Das sind zweifellos sehr schöne Aktivitäten. Angesichts der Bedeutung von Plancks Entdeckung für Wissenschaft und Technik sowie Plancks Bekenntnis zu seiner Heimatstadt, siehe Abbildung 12, muss man sich allerdings fragen, ob sich Kiel und Schleswig-Holstein damit zufrieden geben können. Vergeben wir nicht gerade eine große Chance, die mit Plancks Namen verbunden ist? Wäre es nicht an der Zeit, den Fünfzig-Jahre-Rhythmus zu durchbrechen und Planck und seiner Entdeckung eine permanente Würdigung zukommen zu lassen?

Die Idee eines Max-Planck-Museums, das sowohl geeignet ist, die junge Generation an moderne Quantenphysik und -technologie heranzuführen, als auch Kiel eine neue Sehenswürdigkeit zu verschaffen, habe ich erstmals 2007 vorgebracht. Sechs Jahre später war es so weit: Am 14. Dezember, dem 113. Geburtstag der Quantentheorie wurde in den Räumen der Sektion Physik der Kieler Universität eine Ausstellung für Max Planck eröffnet (siehe Abbildung 13). Es ist die erste und bisher einzige ihrer Art weltweit und ist auf sehr positive Resonanz in der Bevölkerung und in der Wissenschaft gestoßen. Vielfach wurde der Wunsch geäußert, die kleine Ausstellung in der Leibnizstraße deutlich zu erweitern und durch ein Museum im Zentrum Kiels zu ersetzen. Zu diesem Zweck gründete sich 2019 die Initiative Max-Planck-Museum Kiel, die auch ein detailliertes Museumskonzept entwickelt hat (siehe Abbildung 14).

Die Aktivitäten zur Gründung einer Planck-Ausstellung in dessen Heimatstadt blieben auch seinen Nachkommen nicht verborgen. Zwei Urenkelinnen nahmen an der Eröffnung im Jahr 2013 teil und unterstützten darüber hinaus die Ausstellung mit persönlichen Gegenständen Plancks.

Davon gibt es nur noch sehr wenige, denn Plancks umfangreiche Bibliothek, ein Großteil der Korrespondenz, sowie fast sein gesamter Besitz waren bei Bombenangriffen in Berlin 1944 verloren gegangen. Erhalten geblieben ist eine vollständige Wanderausrüstung, mit der Planck noch im hohen Alter Dreitausender in den Alpen bestieg und die jetzt in Kiel erstmals der Öffentlichkeit zugänglich ist. Kürzlich erreichte mich eine überraschende Anfrage. Plancks Nachkommen hatten die gesamte Korrespondenz Plancks aus den letzten Kriegsjahren und der Nachkriegszeit bis heute aufbewahrt – ob ich Interesse hätte, diesen Nachlass zu sichten und ggf. auch für das Museum zu verwenden. Die Entscheidung war schnell getroffen, und im Sommer 2022 wurde der Leihvertrag feierlich unterzeichnet, siehe Abbildung 15.

Ausblick

In diesem Beitrag habe ich einen kleinen Überblick über die Entstehung der Quantentheorie gegeben und über die ersten Schritte dabei, die wir Max Planck verdanken. Nur selten vorher hatte eine Entdeckung eine solche Umwälzung der Wissenschaft eingeleitet – der Umbruch steht auf einer Stufe mit den Entdeckungen von Kopernikus, Newton oder Darwin. Und noch seltener ist es, dass eine Entdeckung nicht nur unser Weltbild verändert hat, sondern auch unseren Alltag, weil sie zur Grundlage vieler moderner Technologien wurde.

Diese Umwälzung von Wissenschaft und Technik, die auch im 21. Jahrhundert unvermindert anhält, hatte ihren Ursprung in Kiel. Max Planck hat seine enge Bindung an seine Heimatstadt immer hervorgehoben, und hier ist auch heute das Interesse an ihm und seiner Entdeckung besonders groß. Dies zeigt sich an der großen Resonanz auf Vorträge und Veranstaltungen zu diesem Thema, am Medienecho und nicht zuletzt am Interesse für das Museum im Kieler Physikzentrum. Besonders erfreulich ist, dass auch Plancks Nachfahren diese enge Beziehung zu Kiel pflegen.

Inzwischen ist Plancks Nachlass – mit großzügiger Unterstützung der Max-Planck-Förderstiftung – in seiner Heimatstadt angekommen. Ein erster Blick in den Tresor bescherte bereits eine große Überraschung: Der Umfang ist enorm! Enthalten sind Originaldokumente und mehrere tausend Briefe mit insgesamt schätzungsweise 10.000 Seiten! Die Dokumente sind bislang weitgehend unbekannt, allerdings ungeordnet. Ihre Sichtung und Erschließung stellen eine gewaltige Herausforderung dar. Glücklicherweise hat sich Kollege Oliver Auge vom Historischen Seminar der CAU Kiel dieser Aufgabe angenommen. Mitarbeiter und Studierende der Abteilung Regionalgeschichte haben inzwischen gemeinsam mit Physikern begonnen, den „Schatz im Tresor‘‘ zu heben und nach höchsten wissenschaftlichen Standards zu erschließen.

Das engagierte interdisziplinäre Team hat bereits eine Reihe von Entdeckungen gemacht, die beim Themenabend anlässlich des 75. Todestages von Max Planck, am 4. Oktober 2022, der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Besonders interessant sind zahlreiche Briefe von Plancks Fachkollegen im In- und Ausland, aus den letzten Kriegsjahren und den ersten Nachkriegsjahren. Es gibt aber auch umfangreiche Korrespondenz aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Der Nachlass liefert damit einen besonders authentischen Einblick in eine Periode wichtiger gesellschaftlicher Umbrüche.

Sehr wertvoll sind auch die zum Teil sehr persönlichen Kondolenzbriefe nach Plancks Tod. Auch der enge Bezug Plancks zu seiner Heimatstadt Kiel geht aus dem Nachlass hervor. Über Details zu den ersten Sichtungsresultaten berichten Anne Krohn, Karoline Liebler und Erik Schroedter in ihren separaten Beiträgen in dieser Zeitschrift.

Abschließend soll hier aus einem Brief von Albrecht Unsöld, dem bekannten Astrophysiker und späteren Rektor der Christian-Albrechts-Universität zitiert werden. Am 10. Oktober 1947 schrieb er im Namen der Kieler Theoretischen Physiker an die Witwe, Marga Planck, aus Anlass von Plancks Tod:

„…es hat nur wenige Male in der Geschichte der Wissenschaft einen so großen Forscher gegeben, der auch als Mensch so groß war. In guten wie in schlechten Zeiten ist er der gute Geist gewesen, der über unserer Wissenschaft schwebte‘.‘ (Albrecht Unsöld, 10.10.1947, Kondolenzbrief im Namen der Kieler Theoretischen Physiker)

Man darf gespannt sein, welche Überraschungen noch in Plancks Nachlass verborgen sind.

Danksagung

Mein herzlicher Dank gilt Frank Hohmann und Patrick Ludwig für die Unterstützung bei der Realisierung des Max-Planck-Museums in der Sektion Physik, sowie Christine Roos, Gabriele Taylor und Cornelia Kulenkampff für die langjährige Unterstützung des Museums durch die Planck-Familie. Regine Jäckel ist es zu verdanken, dass die Initiative Max-Planck-Museum Kiel gegründet wurde, die von vielen – allen voran Stadtpräsident Hans-Werner Tovar – tatkräftige Unterstützung erfährt. Reinhard Poellath und der Max-Planck-Förderstiftung danke ich für die Unterstützung beim Transfer des Nachlasses nach Kiel sowie beim Aufbau des digitalen Max-Planck-Museums. Oliver Auge und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich für die spannende und anregende Zusammenarbeit bei der E

Michael Bonitz

- 1Dieser Artikel basiert auf Vorträgen für die Öffentlichkeit, die ich seit 2008 in Schleswig-Holstein, insbesondere im Rahmen der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft, gehalten habe. Viele Abbildungen sind dem Vortrag entnommen.

- 2Planck gab den Wert h= 6.54 · 10-34W s2 an, der schon erstaunlich nah am heute bekannten Wert 6.626 070 15 · 10-34W s2 liegt. Die Bedeutung dieser Konstanten zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie 2019 zur Grundlage des neuen internationalen Einheitensystems wurde.

- 3Wohl niemand außer ihm wäre damals auf diese Idee gekommen. Hier kam ihm die gründliche Beschäftigung mit der Theorie des zweiten Hauptsatzes von Rudolf Clausius zugute.

- 4Davon zeugen die Erinnerungen seines Sohns Erwin.

Wir benötigen Ihre Zustimmung um den Inhalt von Vimeo laden zu können.

Wir benötigen Ihre Zustimmung um den Inhalt von Vimeo laden zu können.