Geschichte ist weder in Stein gemeißelt noch wird sie der Menschheit aus einem brennenden Dornbusch überliefert. Denn jede Generation schreibt ihre eigene Geschichte und legt deren Schwerpunkte und Perspektiven fest. Das Projekt PerspektivRegion möchte das Zusammenleben in der deutsch-dänischen Grenzregion neu denken und lädt dafür im September 2022 zum „Zukunftsparlament“ ein. Dem voran ging bereits im Mai 2022 das „Erinnerungsparlament“. Die gut 100 Teilnehmenden diskutierten die im Vorfeld von insgesamt vier Ausschüssen, bestehend aus Studierenden der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Süddänischen Universität Odense sowie Historiker:innen von beiderseits der Grenze, erarbeiteten Thesen zur gemeinsamen Deutsch-Dänischen Geschichte. Sie finden die Ergebnisse der Ausschüsse auf den kommenden Seiten. Alles über das Projekt Perspektivregion erfahren Sie auf www.perspektivregion.eu.

- Um zu verstehen, welche global historischen Ereignisse im kollektiven Gedächtnis einer Nation verankert sind, muss der Schulunterricht und die öffentliche Debatte näher betrachtet werden. Besonders die im Fach Geschichte unterrichteten Inhalte spiegeln die Erinnerungskultur der jeweiligen Gruppe wider.

- Während der Krieg von 1864 in Deutschland lediglich als Teil der deutschen Vereinigungskriege betrachtet wird, stellt er einen Ausgangspunkt für die Bildung der neuen dänischen nationalen Identität dar und ist emotional im kollektiven Gedächtnis verankert

- Deutschland und Dänemark betrachten Kolonialismus und ihre jeweiligen Kolonien mit Distanz. Die Debatte um den Umgang mit Kolonien wird heutzutage etwas offener geführt, vor allem von Dänemark, das von der Unabhängigkeitsdiskussion Grönlands beeinflusst wird.

- Anders als in Deutschland nimmt der Erste Weltkrieg in der dänischen Geschichtserzählung eine weniger wichtige Rolle ein. Trotzdem ist der Erste Weltkrieg für die Region Schleswig durch das Aufkommen eines dänischen Selbstbewusstseins in der dänischsprachigen Bevölkerung von zentraler Bedeutung. Dies wirkte sich auf den Ausgang der Grenzabstimmung von 1920 aus.

- Die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und besonders dem Holocaust, nimmt in Deutschland (aufgrund der deutschen Täterrolle) viel Raum ein und beides wird kritisch reflektiert und verarbeitet, während in Dänemark, besonders ab den 1990er Jahren ein recht differenziertes Bild über Widerstand und Kollaboration entstand. Trotzdem wird besonders familiäre Geschichte, besonders in Deutschland kaum thematisiert.

- Der Kalte Krieg brachte Dänemark und Deutschland als Mitglieder der NATO einander näher. Dies war bedingt durch die in beiden Ländern aufkommende angloamerikanische Populärkultur und die strategische Partnerschaft, welche den Weg zu den Bonn-Kopenhagener Erklärungen ebnete. Beide Nationen halten die Erklärungen als wichtigen Schritt aufeinander zu in ihrer Erinnerung fest.

- Obwohl in der Gesellschaft Dänemarks EU-Skepsis weiterverbreitet, ist als in Deutschland, wird der Beitritt in die Europäische Union dennoch von beiden Nationen als positiv wahrgenommen, da er die bilaterale Verständigung auf politischer und kultureller Ebene stärkt. Die EU trägt zum Abbau von Feindbildern bei.

Die Erzählung historischer Ereignisse unterscheidet sich von Nation zu Nation. Grundsätzlich orientieren sich Geschichtserzählungen an den im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft gespeicherten Erinnerungen, welche globale, nationale und z.T. regionale Aspekte aufgreifen, wobei der Fokus der in der Schule unterrichteten Geschichte auf der Nationalgeschichte liegt.

- Dementsprechend finden sich in den Erinnerungskulturen Dänemarks und Deutschlands Überschneidungen in Form von globalen (z.B. 2. Weltkrieg) bzw. für beide Länder wichtigen erlebten Ereignissen (z.B. NATO-Beitritte) oder in Folge von grenzüberschreitenden, zeitgeschichtlichen Debatten (z.B. Kolonialismus). Dennoch unterscheiden sich die Erzählungen erheblich in der Wahrnehmung von Teilaspekten der Ereignisse und ihrer Bedeutungszuschreibung (z.B. Volksabstimmung 1920) sowie Begriffsbezeichnung.

- Die gemeinsam erlebte Geschichte ist Dänemark und Deutschland nicht gemein.

- Eine bedingt gemeinsame Erinnerungskultur gibt es lediglich sowohl in der Grenzregion, welche – trotz unterschiedlicher Narrative – durch das gemeinsame Erleben von Vergangenheit und vor allem Gegenwart geprägt wird, als auch in den Minderheiten Dänemarks und Deutschlands, weil jene ihre Identität aus beiden Nationen schöpfen und somit beide Geschichtserzählungen aufnehmen und verarbeiten.

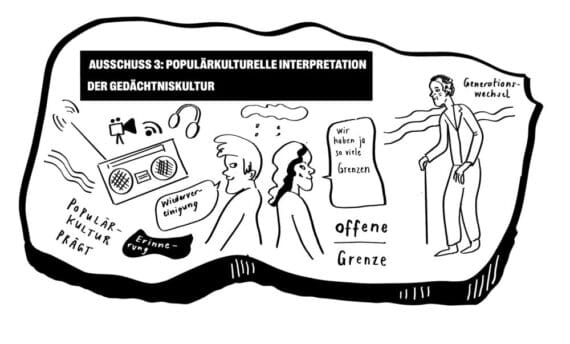

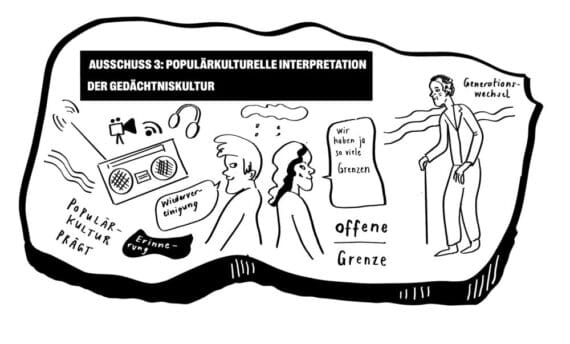

- Populärkultur: Das sind kulturelle Erzeugnisse, die von vielen Menschen gesehen werden. Erinnerungskultur bezeichnet den Umgang des Einzelnen und der Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte. Erinnerungskultur wird unter anderem durch Populärkultur dargestellt.

- Dänemark und Deutschland haben keine gemeinsame Erinnerungskultur, sondern ihre eigenen Erzählungen. 2020 zum Beispiel war das Erinnerungsjahr, weil 1920 die Grenze mit einer Volksabstimmung gezogen wurde, Dänemark feiert die Wiedervereinigung und ein somit sehr nationales Fest. Deutschland feiert 100 Jahre Volksabstimmung und die friedliche Grenze.

- Populärkultur, Erinnerungskultur und Gesellschaft prägen sich gegenseitig und erzeugen somit einen Kreislauf. Das was in der Populärkultur gezeigt wird, interessiert die Menschen und wird in der Erinnerungskultur aufgegriffen. Deutsche werden in der Populärkultur oft wie die Bösen dargestellt, das prägt sich in den Köpfen der Gesellschaft ein, während die Dän*innen wie ein gemütliches Volk dargestellt werden. Die Beeinflussung ist aber begrenzt, weil es auch noch andere Informationen gibt außerhalb der Populärkultur.

- Es gibt nur wenige populärkulturelle Erinnerungskulturen zur Grenzregion, insbesondere auf deutscher Seite. Dänemark hat nur eine Landesgrenze, deswegen ist die Geschichte mit Deutschland sehr wichtig und es wird Populärkultur zu der Geschichte erstellt. In Deutschland gab es viele schlimme Ereignisse, die nichts mit Dänemark zu tun haben, die eher in der Populärkultur aufgegriffen werden. Die Grenze zu Dänemark hat vor allem in Schleswig-Holstein eine Bedeutung.

- Die Wichtigkeit unterschiedlicher Ereignisse und die damit zusammenhängende Erinnerungskultur verschiebt sich mit dem Generationswechsel. Die älteren Generationen sind noch näher dran an der Grenzziehung und haben eventuell Verwandte, die mit abgestimmt haben. Für die jüngeren Generationen ist es ganz normal, dass die Grenze da liegt, wo sie liegt. Die historische Erzählung dahinter wird unwichtiger. Wichtig ist der Blick als Europäer*in.

- Erst Nationalismus führte zu identitären Grenzziehungen im Herzogtum Schleswig.

- Bei der Frage der Zuordnung von Gebieten wie Schleswig-Holstein/Sønderjylland zu Nationalstaaten herrschten sowohl sprachlich-nationale als auch historisch-juristische Argumente vor.

- Sprache wurde und wird als Mittel der Politik zur Homogenisierung der Bevölkerung genutzt: “Sproget som naturligste og sikreste Middel til at grundfæste og vedligeholde National-Eenheden” Friedrich VI. (1811)

- Sprache und historische Argumente wurden und werden politisch bewusst genutzt, um eigene Gebietsansprüche durchzusetzen.

- Die Volksabstimmung 1920, die zur heutigen Grenze führte, war keine perfekte Lösung, sondern eine Schadensbegrenzung und führte zum Verlust eines gemeinsamen multikulturellen Zusammenlebens als Schleswiger.

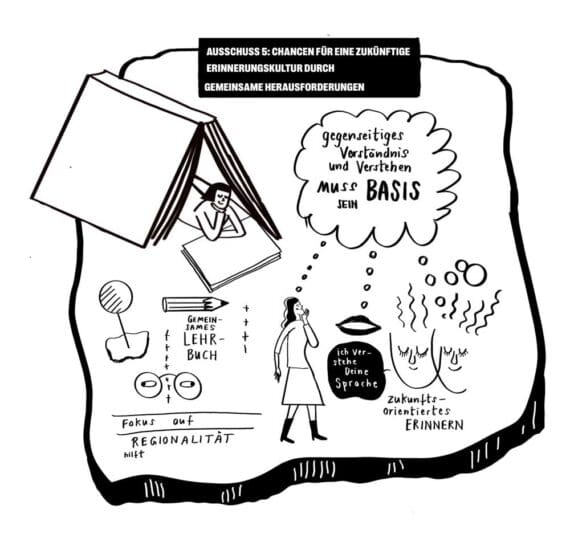

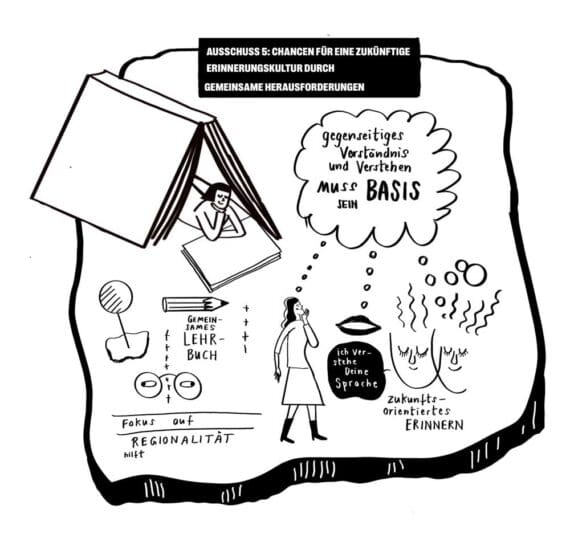

- Gemeinsame Erinnerung und Gemeinsame Zukunft ist nur erreichbar durch Verständnis von-/ füreinander. Kurz: Fokus auf Regionalität statt Nationaler Identitätspolitik / Kultur. Ideologische Konflikte in der Grenzregion DE-DK entstammen dem Denken in Nationen/ Nationalstaaten. Überwinden ließen sich diese durch das “Auslassen” dieser nationalen Kategorien und der Fokussierung auf die Besonderheit der Region beiderseits der Staatsgrenze. Es gilt das Verständnis dafür sowohl bei politischen wie kulturellen Akteuren in der Region, als auch den Nationalen Regierungen zu erreichen. Politische Entscheidungen und auch Veranstaltungen, die über die Köpfe regionaler Akteure hinweg organisiert werden, fördern das Gefühl des “Übergangen-werdens”.

- Zukunftsorientiert erinnern: Gemeinsame Geschichtskultur darf nicht bedeuten, den Blick nur in die Vergangenheit zu richten. Gemeinsame Erinnerungs- und Geschichtskultur muss immer die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen mitdenken, sonst verkommt sie zum bloßen Selbstzweck. So bedienen z.B. Jubiläen und deren Inszenierung momentan noch zu sehr die unterschiedlichen, nationalen Erzählungen, sie grenzen mehr ab, als zusammenzuführen.

- Eine gemeinsame Erinnerungskultur funktioniert nur durch gegenseitiges Verständnis auch der jeweils anderen regionalen bzw. nationalen Narrative. Hilfreich hierfür wäre beispielsweise ein gemeinsames Lehrbuch, das bereits in den Schulen beiderseits der Grenze zu diesem Zweck Verwendung findet.

- Englisch funktioniert als alltägliche Arbeitssprache, als Werkzeug, schafft aber wenig gegenseitiges Verständnis. Hierzu wäre es hilfreich, wenn Kontakt in der jeweiligen Muttersprache stattfinden könnte, die wechselseitig verstanden wird.

Zusammengetragen von Heike Stockhaus und den Mitgliedern der jeweiligen Ausschüsse

Illustrationen von Anne Lehmann, Live Graphic Recording des dänisch-deutschen Erinnerungsparlamentes am 4. Mai 2022 in Kiel