Am 4. Oktober 2022 jährte sich der Todestag des großen Physikers Max Planck zum 75. Mal. Grund genug, um zu seinen Wurzeln zurückzukehren und die Verbindungen zu seiner Geburtsstadt zu beleuchten. In seinem Nachlass finden sich einige spannende Beispiele, die für sein Wirken in Kiel Zeugnis stehen. Sie stammen allesamt aus der späten Zeit von 1945 bis 1947. In dieser Zeit gibt es eine besondere Art von Korrespondenz, die auftaucht. Was vielleicht nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Planck ein gut vernetzter und berühmter Wissenschaftler war, nichtsdestotrotz aber einen wertvollen und überraschenden Fund abseits offizieller Dokumente oder Schriften darstellt, sind die Bitten um positive Gutachten, die Planck nach 1945 vermehrt erreichten. Viele seiner früheren Kollegen aus universitärem Kreis wurden im Zuge der Besatzungszeit nach Kriegsende in Entnazifizierungsverfahren verwickelt und benötigten Zeugnisse von Familienmitgliedern oder Kollegen über ihre antifaschistische Grundeinstellung.

Am 21. Dezember 1945 bat Fritz Stein, der mit Planck in regelmäßigem Briefkontakt stand, in einem Schreiben um Unterstützung bei seinem Rehabilitierungsgesuch und teilte ihm erneut mit, dass er Planck als seinen Bürgen angegeben habe. Der Name dieses Kollegen lässt deshalb aufhorchen, weil Fritz Wilhelm Stein, 1879 in Baden geboren, zunächst in Heidelberg und Jena, und ab 1919 dann als Professor für Musikwissenschaft am entsprechenden Institut in Kiel gelehrt hat. 1933 erfolgte eine rasche Versetzung nach Berlin, wo er Direktor für Musikwissenschaft an der Staatlichen Akademischen Hochschule für Musik wurde.

Im Kieler Gelehrtenverzeichnis (KGV), das in solchen Momenten der Erfassung ein willkommenes und hilfreiches Werkzeug und Hilfsmittel ist, findet sich außerdem die Information, dass Stein diesen Ruf nach Berlin nur unter der Bedingung annahm, dass einige jüdische Musiker entlassen werden sollten. Die Dokumente zum Entnazifizierungsverfahren im Nachlass, die unter anderem auch Steins von ihm selbst verfassten Lebenslauf enthalten, treffen zu diesem Vorfall keine Aussage. In dem Brief von 1945 beklagte er „die Verleumdungen, denen man wehrlos ausgesetzt ist, und die Tatenlosigkeit, mit der man zusehen muss, wie in der Hochschule Unsinn verübt und die Meistertradition abgerissen wird, für die man ein Leben lang gekämpft hat.“

Einige Wochen später bedankte sich Stein herzlich bei Planck, Zeugnis für ihn abgeben zu wollen und beschwerte sich gleichzeitig über den „kargen Dilettantismus“ sowie die „früheren ‚verhinderten‘ Mittelmäßigkeiten, die nun das Trümmelfeld beherrschen“. In den Schreiben zu den Entnazifizierungsgutachten finden wir also auch konkrete Zeugnisse darüber, wie der offensichtlich oft auch als chaotisch und frustrierend empfundene Wiederaufbau des wissenschaftlichen Betriebs in der unmittelbaren Nachkriegszeit vonstattenging.

Nebenbei sei erwähnt, dass Planck schon früh sehr musikalisch war und sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts auch verstärkt mit musiktheoretischen Problemen beschäftigte. Seine Nähe zu führenden Musikwissenschaftlern seiner Zeit muss daher nicht überraschen.

Was der Nachlass außerdem bereithält, sind Korrespondenzen, in denen es um Ehrungen Plancks geht, wie zum Beispiel die Umbenennung von Schulen. Eine dieser Schulen ist die ehemalige Schule am Königsweg in Kiel. Am 6. Mai 1947 schickte Toni Jensen vom Stadt- und Kulturamt Kiel einen Brief, in dem sie Planck über das Vorhaben der Stadt in Kenntnis setzte, „die Oberschule für Jungen am Königsweg in ‚Max-Planck-Schule‘ umzubenennen“, und bat ihn um seine Zustimmung, die er dann auch erteilte.

Sein Antwortschreiben an das Kulturamt der Stadt formulierte er so: „Ich fühle mich durch die Absicht des Hauptausschusses für Schule und Kultur, die Oberschule für Jungen in ,Max-Planck-Schule‘ umzubenennen, sehr geehrt und erkläre gerne meine Zustimmung. Ich wünsche der Schule mit ihrem neuen Namen befriedigendes Gedeihen.“ Entziffert wurden jene Worte aus einer Notiz, die direkt auf der Rückseite des empfangenen Schriftstücks prangt. Solche in Eile niedergeschriebenen, bisweilen schwer leserlichen Notizen kommen immer wieder vor und sind eine besondere Herausforderung beim Entziffern seiner individuellen Handschrift. Planck versah außerdem alle eingegangenen Schreiben ordentlich mit einem Datum, ein Detail, das für die Erfassung durchaus wichtig und hilfreich ist.

Zu dem Anlass der Umbenennung widmete die Schülerzeitung der nun neu benannten Schule Planck dann auch eine Ehrenausgabe, die sich im Nachlass im gleichen Blätterstapel zu der Korrespondenz mit Toni Jensen findet.

Es ist erwähnenswert, dass hier ausgerechnet im Namen jener Frau nach der Erlaubnis zur Umbenennung einer Schule gebeten wurde, der 1970/71 dann ja die gleiche Ehrung in Kiel zuteil wurde. Toni Jensen, die Kommunalpolitikerin, der die Stadt Kiel nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem die Erneuerung des Bildungssystems verdankt, ist nämlich die Namensgeberin der ersten Ganztagsschule Kiels, der Toni-Jensen-Schule, heute mit dem Zusatz „Gemeinschaftsschule“ in der Nähe der Fachhochschule auf dem Kieler Ostufer.

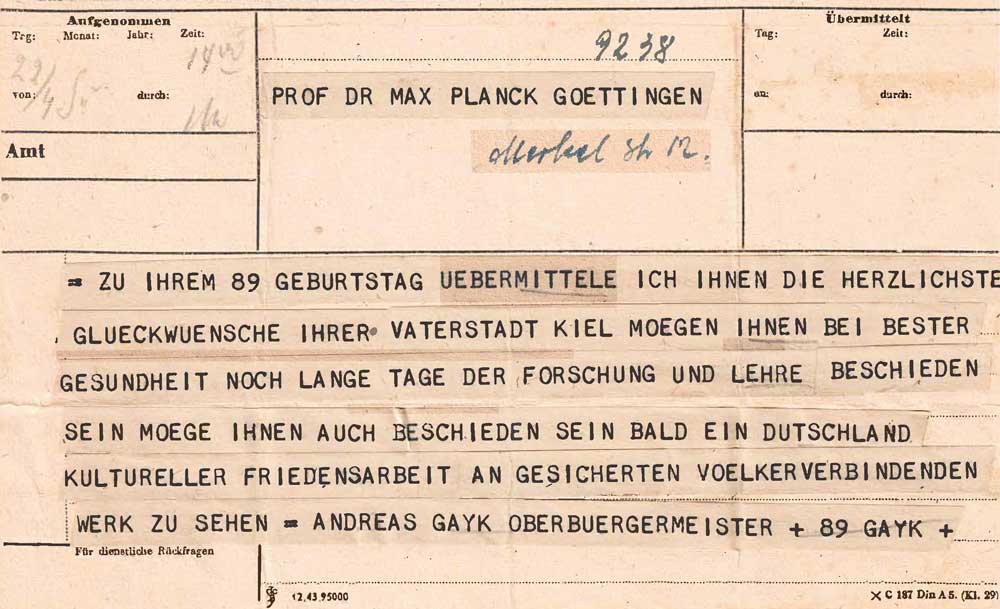

Die offensichtlichste Verbindung zur Stadt Kiel spiegelt sich in dem Briefverkehr zwischen Max Planck und dem damaligen Kieler Oberbürgermeister Andreas Gayk wieder. Zu seinem 89. Geburtstag im April 1947 fand die Arbeitsgruppe ein Telegramm, in dem Gayk ihm herzlich zu seinem Geburtstag gratulierte. „Möge Ihnen auch beschieden sein, bald ein Dutschland kultureller Friedensarbeit an gesicherten Völkerverbindenden Werk zu sehen.“

Die Antwortskizze Plancks steht wieder direkt auf der Rückseite des Schriftstücks: „Den Geburtstagsglückwunsch meiner Vaterstadt Kiel, der mich sehr gefreut hat, empfinde ich als eine […] Ehre und bitte […] meinen größten Dank dafür […] entgegenzunehmen. Von der besagten Rückkehr zu kultureller Friedensarbeit in Deutschland hoff ich den Anfang noch zu erleben.“

In einem Schreiben Gayks vom 16. August 1947 wurde Planck zur Septemberwoche „Kiel im Aufbau“ eingeladen. Solch ein maschinell getipptes langes Schreiben ist eine dankbare und willkommene Abwechslung von den schwieriger zu entwirrenden handschriftlichen Quellen. Nicht zu übersehen ist der deutlich vom Rest des Textes hervorgehobene Absatz, in dem Planck die Ehrenbürgerschaft der Stadt Kiel angeboten wurde – definitiv eines der Highlights in der bisherigen Quellensichtung.

Planck drückte in seinem Antwortschreiben seinen Dank und seine Freude über diese Ehrung aus, allerdings auch sein Bedauern, an der Feier nicht teilnehmen zu können: „Noch vor wenigen Wochen hätte ich mir die Freude nicht nehmen lassen, Ihrer Einladung Folge zu leisten, aber ein böser Sturz hat mich ganz innerlich gemacht und nun kann leider gar nicht mehr die Rede davon sein.“

Im September gratulierte dann auch Prof. Dr. Friedrich Blume, der von 1938 bis 1958 ordentlicher Professor für Musikwissenschaft in Kiel war, seinem Kollegen zur Ehrenbürgerschaft.

Die hier genannten Beispiele sollen nur einen ersten kurzen Einblick geben in die bis ins hohe Alter bestehenden Verbindungen zur Stadt Kiel, deren vielfältiger und teils überraschender Charakter uns erst durch diesen Quellenschatz deutlich wird. Sei es in Form personeller Verbindungen oder auf dem Wege besonderer Ehrungen: Planck blieb seiner Geburtsstadt bis zum Schluss zugetan.

Anne Krohn

Weitere Artikel zum Thema:

-

Max Planck, Kiel und die Quantenphysik

Am 14. Dezember 1900 stellte Max Planck in Berlin die Idee der Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung der Fachwelt vor. Dieser Tag gilt heute unter Physikern als Geburtsstunde der Quantentheorie. Dieser Artikel gibt eine kurze Einführung in Plancks Entdeckung und ihre Bedeutung, die noch heute ungebrochen ist

-

Max Planck und die digitale Erfassung seines Nachlasses

Als Teil des interdisziplinären Teams von Mitarbeiter:innen der Abteilung für Regionalgeschichte und des Instituts für Theoretische Physik und Astrophysik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel möchte das Projektteam unter der Leitung von Prof. Dr. Oliver Auge und Prof. Dr. Michael Bonitz im Folgenden den Max-Planck-Nachlass vorstellen und darüber berichten, wie dieser aktuell digital erfasst wird. Begonnen werden…

-

Wenn Quellen endlich zum Sprechen gebracht werden

Die Wissenschaft spricht nicht zu Unrecht von der „Silcence of the Archive“, dem Schweigen des Archivs also, wenn dessen reiche Bestände schlecht oder gar nicht erschlossen sind und deswegen in seinen Depots unbeachtet einen traurigen Dornröschenschlaf schlafen. Kaum aber sind die Quellen im Archiv gesichtet und erschlossen und bestenfalls sogar noch als Digitalisate frei zugänglich…

-

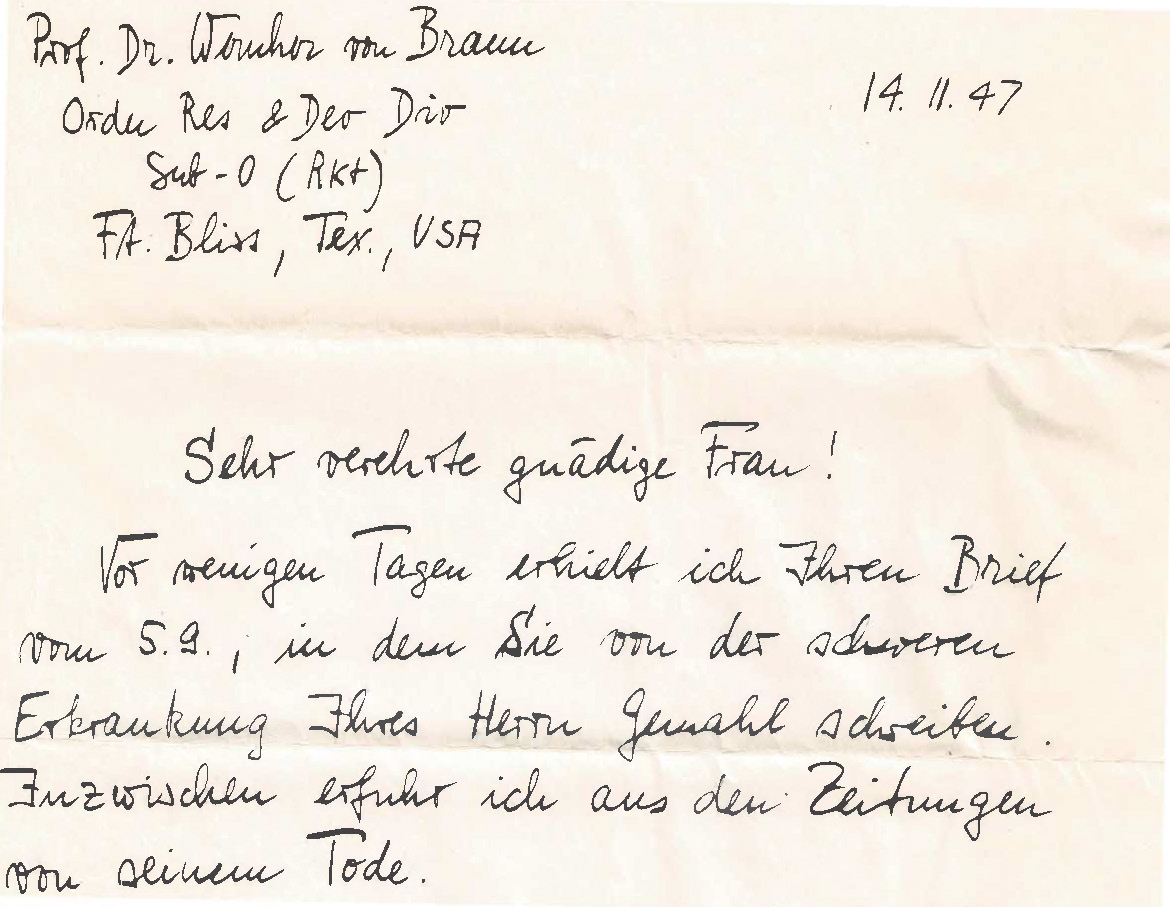

Kondolenzschreiben zum Tode Max Plancks

Zum Tode Max Plancks gab es aus der Welt der Wissenschaft und darüber hinaus eine Vielzahl von Kondolenzen. Unter den Verfassern eine Reihe großer Physiker, insbesondere Nobelpreisträger. Zu diesen zählen beispielsweise Enrico Fermi, der bedeutende Beiträge zur statistischen Physik sowie Kern- und Teilchenphysik leistete, Max Born, der grundlegende Arbeiten zur Quantenmechanik verfasste, oder James Franck,…