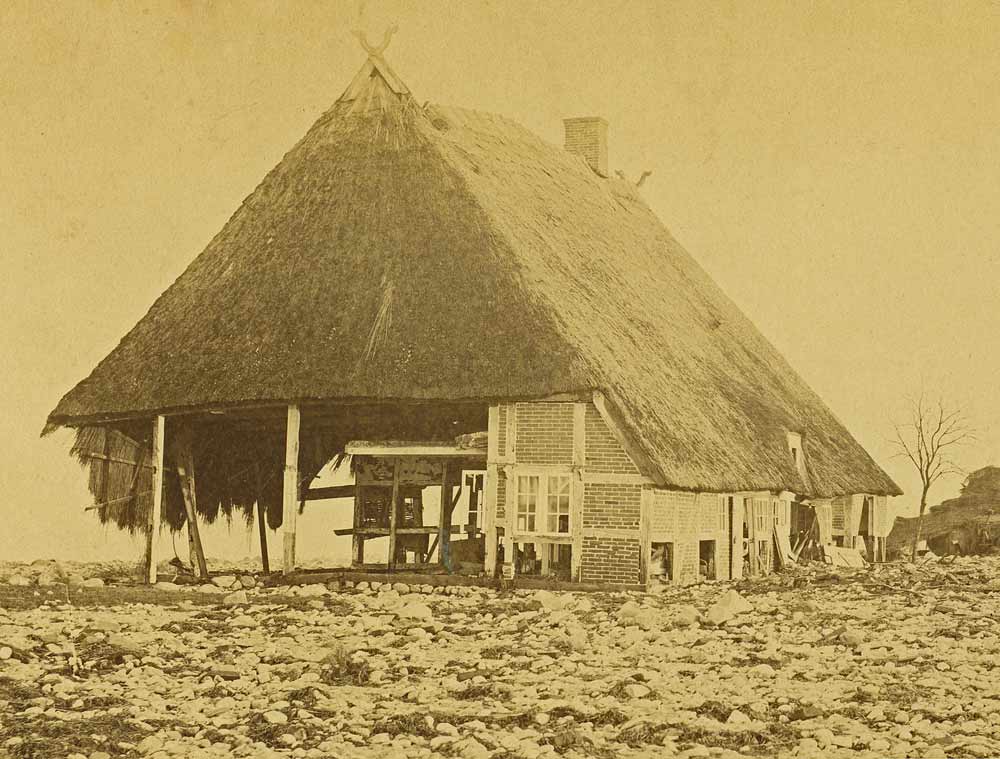

Vor 150 Jahren, im November 1872, trifft das bislang schwerste Sturmhochwasser die südwestlichen Ostseeküsten zwischen Dänemark und Usedom. Eine Ausstellung im Museum für Regionalgeschichte im Ostseebad Scharbeutz zeigt, wo die meterhohen Wellen vor 150 Jahren besonders wüten, wie es zu der Katastrophe kommt und was wir aus ihr lernen können.

[add_eventon_slider slider_type="multi" slide_auto="yes" slider_pause="4000" slide_pause_hover="yes" slider_speed="600" ux_val="4" event_order="DESC" hide_mult_occur="yes"]